![]() 「肥満」は「太っている状態」を指す言葉で、病気を意味するものではありません。

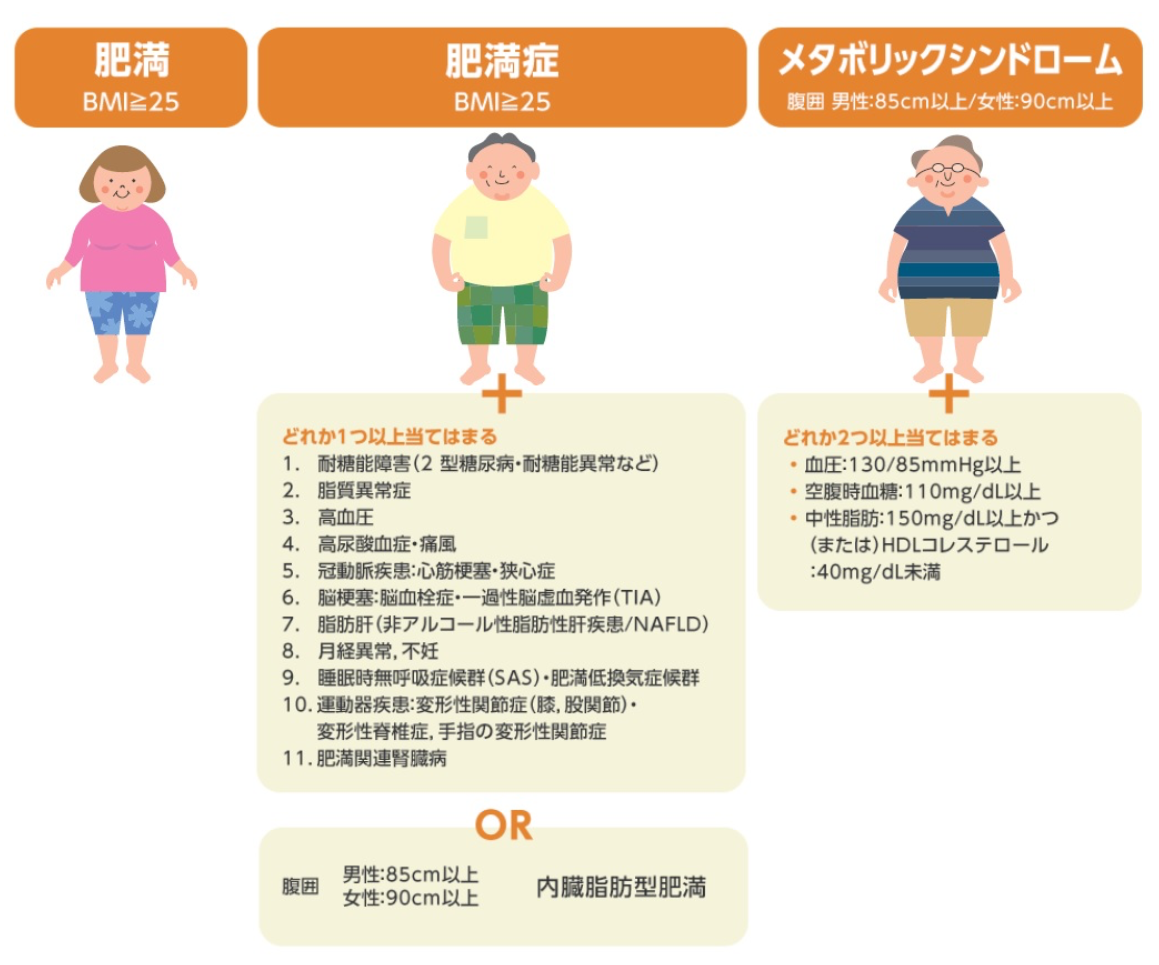

「肥満」は「太っている状態」を指す言葉で、病気を意味するものではありません。

しかし、「肥満」に伴って健康を脅かす合併症が有る場合、または合併症になるリスクが高い場合、

それは単なる「肥満」ではなく「肥満症」と診断され、医学的な減量治療の対象となります。

一方、健康診断などで指摘される「メタボリックシンドローム」は別名「内臓脂肪症候群」といわれ、

「肥満」である・ないに関わらず、内臓脂肪の蓄積および血圧・血糖値・血清脂質値のうち2つ以上が、

基準値から外れている場合に診断されます。

肥満と肥満症についてObesity

肥満と肥満症についてObesity

肥満

肥満

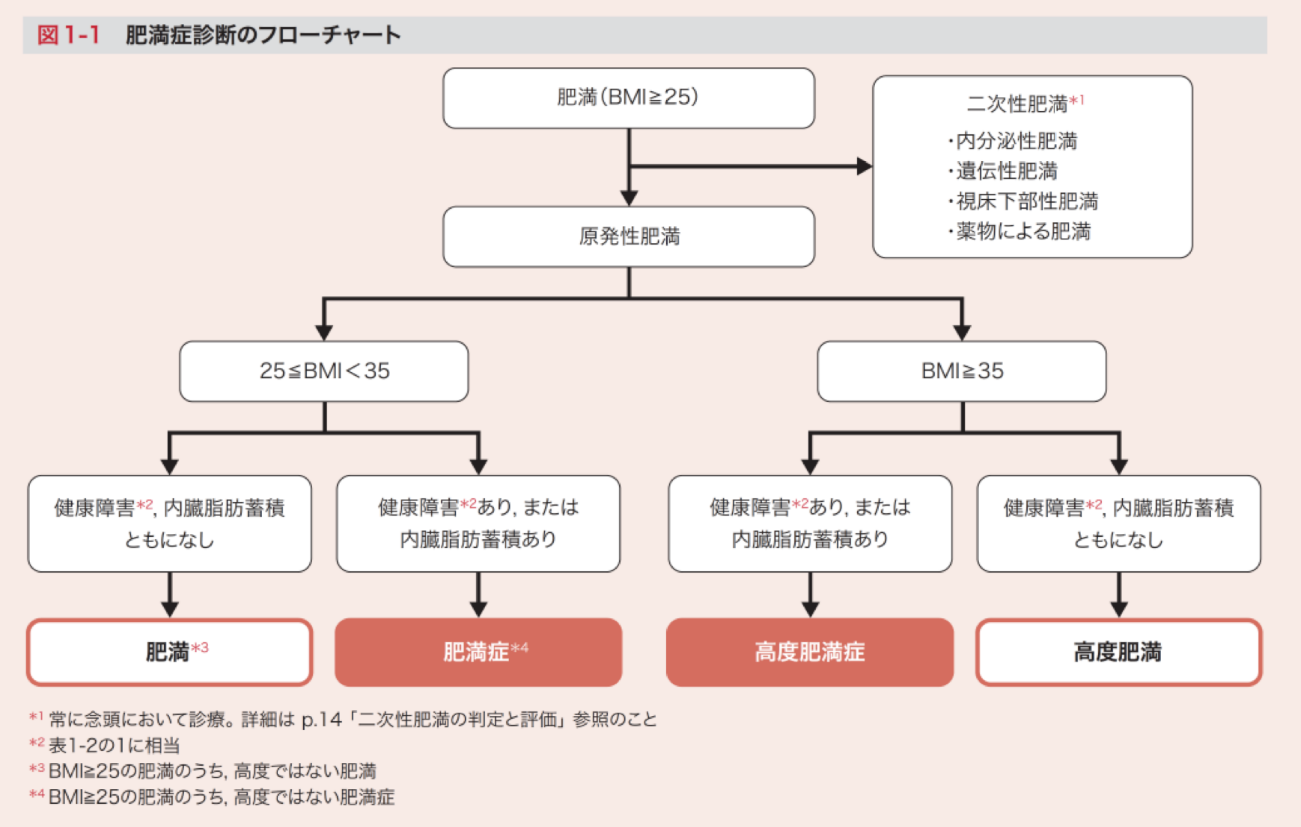

身長に比較して体重が重い状態です。体格指数(BMI=体重[㎏]/身長[m]2)が18.5以上25未満であれば、普通体重。

18.5未満なら低体重(やせ過ぎ)で、25以上の場合が肥満に分類されます。

さらにBMIが35以上になると高度肥満に区分されます。最適なBMI値は65歳未満では22・65歳以上は22~25です。

肥満症

肥満症

肥満(BMIが25以上)で、肥満による11種の健康障害(合併症)が1つ以上あるか、健康障害を起こしやすい

内臓脂肪蓄積がある場合に診断され、減量による医学的治療の対象になります。BMIが35以上の場合、高度

肥満症となります。

メタボリックシンドローム

メタボリックシンドローム

近年注目されている過剰な内臓脂肪蓄積です。BMIが25未満でも、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上の場合

で、血圧・血糖・血清脂質のうち2つ以上が基準値から外れると診断されます。

心筋梗塞や脳梗塞など命にかかわる動脈硬化性疾患を引き起こすリスクが高く、早期の内臓脂肪を減らす対策が必要

です。

肥満症の治療の基本は減量

肥満症の治療の基本は減量

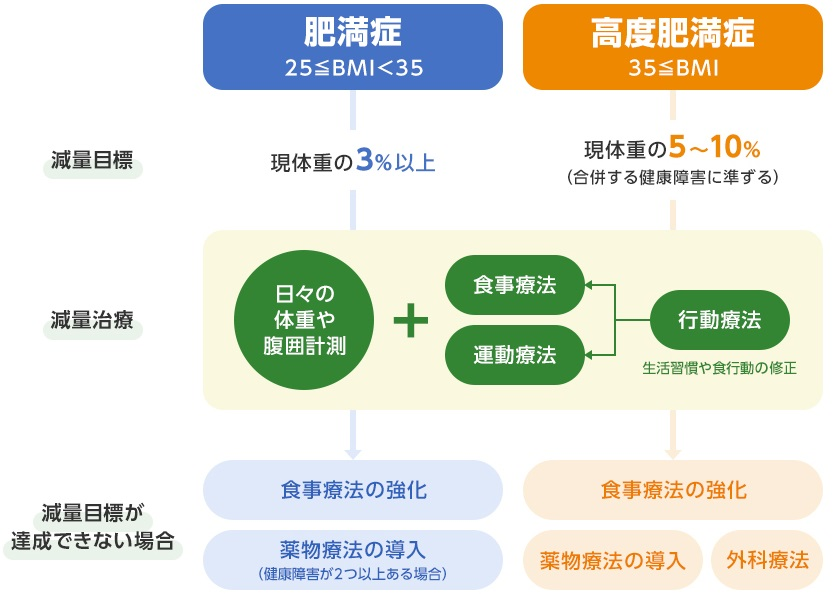

肥満症の治療の基本は、減量です。ただし、目的はBMI を25以下にすることではなく、内臓脂肪を減らして

肥満に合併する疾患を予防・改善することです。

肥満症に含まれる下記の11種の疾患は、体重減少により改善できるので、それぞれの合併症に合った減量目標を設定

します。

① 耐糖能障害(2型糖尿病、耐糖能異常など)

② 脂質異常症

③ 高血圧

④ 高尿酸血症・痛風

⑤ 冠動脈疾患:心筋梗塞・狭心症

⑥ 脳梗塞:脳血栓症・一過性脳虚血発作(TIA)

⑦ 脂肪肝(非アルコール性脂肪性肝疾患/NAFLD)

⑧ 月経異常・不妊

⑨ 睡眠時無呼吸症候群(SAS)・肥満低換気症候群

⑩ 運動器疾患:変形性関節症(膝、股関節)・変形性脊椎症・手指の変形性関節症

⑪ 肥満関連腎臓病

減量治療① ライフスタイルの改善

減量治療① ライフスタイルの改善

減量治療の基本は、食事・運動・行動療法などのライフスタイル改善療法です。

薬物治療や外科手術を行う際にもライフスタイル改善療法は必須です。

できるかぎり医師や保健師・管理栄養士・運動指導者(理学療法士・健康運動指導士等)の専門職の支援を受け

ながら、一人ひとりの背景や環境に合った食事療法と運動療法を行います。

また、食事・運動療法は続けることが何よりも大切で、かつ難しいことです。

動機付けやいかに生活の中に無理なく自然に取り入れるかを工夫することで、食事療法と運動療法の効果が高まり

ます。

減量治療② 薬物療法

減量治療② 薬物療法

肥満症の薬物療法は、肥満症と診断された方が食事療法や運動療法などを行ってもそれだけでは効果が不十分な人に

対して、医師の判断により検討されます。単に「やせたい」というだけでは決して薬物治療の対象にはなりません。

肥満型糖尿病の治療薬

肥満型糖尿病の治療薬

① 経口薬:GLP-1受容体作動薬セマグルチド(リベルサス錠3mg/7mg/14mg)は、食欲抑制効果があり減量

いたします。副作用としては投与初期に胃腸障害が認められることがあります。

② 注射薬1:上記セマグルチドの注射薬(オゼンピック皮下注)で週1回皮下注射を行います。注射薬なのでより高い

効果が期待されます。

③ 注射薬2:GIP/GLP-1受容体作動薬チルゼパチド(マンジャロ皮下注)を週1回皮下注射します。

GIP作用とGLP-1作用の両作用があり現時点で最も効果的な治療薬と考えられます。

■ 「肥満と肥満症について」日本肥満学会

<参考文献> 日本肥満学会編「肥満症診療ガイドライン2022」ライフサイエンス出版